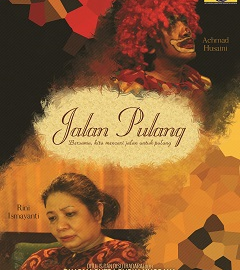

Ulasan Film “Jalan Pulang”

Saat kata ‘badut’ dilontarkan dari mulut, apa yang pertama kali melintas di pikiran? Bisa jadi, setiap orang akan memiliki impresi dan pemaknaan yang berbeda-beda terhadap kata yang satu ini meski badut sendiri seringkali diasosiasikan sebagai sesuatu yang lucu, cerah ceria, dan membawakan banyak kegembiraan di suatu pesta ulang tahun. Mengesampingkan betapa ada banyak orang yang mengalami ketakutan (katakanlah, fobia) terhadap sosok ini, badut erat kaitannya dengan nuansa yang diliputi kebahagiaan – seperti pelawak penuh rias wajah. Akan tetapi, pernahkah terpikirkan bahwa badut tidak lebih dari manusia biasa yang mungkin saja kehidupannya tak seriuh pesta-pesta yang dihadirinya, tak selucu tindak tanduknya, dan tak seceria anak-anak yang dihiburnya sedemikian rupa? Bahkan, mungkin saja di balik segala canda tawa yang dikerahkannya, tersimpan rasa pilu yang teramat sangat di hatinya.

‘Jalan Pulang’ arahan Dharma Putra PN yang diproduksi oleh Sinematografi Universitas Indonesia, menampilkan kontras itu; seorang badut yang bertugas memberi keceriaan, memiliki kehidupan yang hampa dan monoton. Mengambil latar di sebuah lorong gang sempit pada malam hari, adegan pembuka ‘Jalan Pulang’ telah berbicara banyak. Seorang lelaki tua yang baru saja menuaikan kewajibannya berjalan gontai tanpa semangat di tengah kegelapan. Tidak ada dialog yang dituturkan, hanya ada kesunyian yang mengiringi. Persis menggambarkan betapa hati dan kesehariannya jauh dari keramaian. Hanya berselang beberapa menit, lelaki tua dengan rias muka masih melekat di wajah itu akhirnya sampai di rumah, walau agak tertatih-tatih. Tidak ada sambutan meriah diterimanya setelah menginjak pekarangan rumah. Diterangi oleh lampu, pada kenyataannya nuansa di ruang tamu rumah tersebut tidak jauh berbeda dengan gang sempit tadi: hampa dan sunyi.

Menyambut dingin kehadirannya – minim senyuman – adalah seorang perempuan tua yang dapat langsung penonton sangka sebagai sang istri. Tanpa berbasa-basi terlebih dahulu, sederet rutinitas lantas menyambung: membersihkan make up sang suami dan menyajikan secangkir teh hangat untuk pelepas penat (sekaligus dahaga) usai upaya memeras keringat yang melelahkan sepanjang hari. Apa yang terjadi kemudian adalah keheningan sesaat, menyiratkan kehidupan pasangan berumur yang sudah akrab dengan kesunyian hidup. Obrolan ngalor-ngidul pemecah kehampaan tak terlihat diusahakan. Keduanya hanya duduk termenung dengan pandangan mata mengarah ke kamera. Dengan tidak adanya percapakan yang terwujud – hingga titik ini – saya sempat menduga si pembuat film ingin mengarahkan ‘Jalan Pulang’ menjadi film yang nyeni: bahwa visual lebih lantang berbicara ketimbang audio. Akan tetapi, hanya beberapa saat usai memunculkan praduga tersebut, tercipta sebuah perbincangan dengan topik utama: ‘apakah cintamu sudah kadaluarsa atau belum?’

Menyimak ‘Jalan Pulang’ seketika mengingatkan saya kepada ‘Wan An’-nya Yandy Laurens dan ‘Gula-Gula Usia’ milik Ninndi Raras, terlebih ketiganya sama-sama berceloteh soal romantika di kalangan pasangan berumur dan nuansa yang senantiasa sunyi senyap pun turut mendominasi durasi. Hanya saja, ketimbang dua film pendek lainnya ini, ‘Jalan Pulang’ tak memberikan sedikit pun humor pemecah keheningan ke dalam tuturan penceritannya. Senantiasa serius hingga jidat mengerut. Tidak ada yang salah dengan ini, toh apa yang dikeluhkan oleh film adalah betapa berbanding terbaliknya kehidupan profesional dengan kehidupan pribadi yang dilakoni oleh sang tokoh utama. Sementara satu menyimpan warna-warni kehidupan yang menyenangkan, lainnya justru putih polos (tanpa rasa) yang butuh dihiasi sesuatu yang berwarna agar gairah kehidupan pun dapat dirasakan.

Hanya saja, tepat setelah perbincangan penting di kursi sofa dimulai, film malah justru mulai menampakkan kelemahannya yang disebabkan oleh kebocoran. Itulah permasalahan utama yang dihadapi oleh ‘Jalan Pulang’. Seketika saya pun berteriak-teriak ‘bochor, bochor!’ selayaknya tante bule yang iklannya saban hari kita lihat di stasiun televisi nasional. Entah si pembuat film menyadari sepenuhnya hal ini atau tidak sama sekali, tetapi jelas ini kentara dan sangat, sangat… mengganggu. Betapa tidak, saya harus menaikkan volume di laptop hingga ke titik maksimal untuk bisa mendengarkan dengan baik apa yang tengah diobrolkan oleh pasangan suami istri ini. Bahkan dengan volume kencang sekalipun, dialog tetap terdengar samar dan seolah keduanya melantunkan dialog secara berbisik-bisik. Suara kendaran bermotor yang berseliweran kesana kemari hingga suara sekelompok orang sedang berbincang seru (yang entah darimana datangnya. Mungkinkah ini kru?) malah terasa lebih mendominasi.

Dengan tingkat kesulitan meraba-raba dialog dalam ‘Jalan Pulang’ yang sedemikian tinggi, pertanyaan itu pun kembali menghampiri saya, “apakah si pembuat film menyadari bahwa nyaris setiap dialog yang diucapkan oleh dua tokoh utama di dalam film buatannya ini sangat sulit untuk ditangkap oleh penonton?”. Ini bukan sesuatu yang seharusnya dianggap sepele. Malah, sebetulnya bersifat fatal apalagi jika pada akhirnya Dharma Putra PN dan kawan-kawan menggantungkan kebutuhan cerita terhadap obrolan di sofa yang melibatkan pasangan berumur tersebut. Bagaimana bisa penonton memahami gagasan yang ingin diutarakan oleh si pembuat film saat penyampaiannya terdistraksi sedemikian rupa? Ini sungguh sangat disayangkan. Terlebih, ‘Jalan Pulang’ memiliki potensi untuk menjadi sebuah tontonan yang manis, pahit, dan menggigit yang hampir saja terwujud seandainya tidak dikacaukan oleh hadirnya para ‘figuran’ di audio.